* 仏の説いた法は、存在しない

* 神通力

* 大乗仏教の目指したところ

* 『摂大乗論』の「大乗」

* 『摂大乗論』精読

* 変わる世界

* 悪

* 仏教史について(2)

* 仏教学は、本当に仏教に関係があるのか?

* 大乗仏教は悪魔の説いたものか?仏説ではないのか?

* 以前にも書いたアカハラ問題(まだやってるのか)「さる先生」と清水俊史氏の論争 について、まだ論争が続いているらしい。馬場紀寿氏による無実の主張 清水俊史氏による声明

* 仏教は滅びることが無い。発生したことが無いからである

* 既存の仏教に対する批判

* バーミヤン写本

* 『金剛般若経』覚書(3)

* 『金剛般若経』覚書(2)

* 『金剛般若経』覚書

* 『金剛般若経』翻訳中『金剛般若経』 を翻訳してみている。

* 世俗

* 論理に何種類もあるのか?

* 日本仏教はちょっと違う

* 『教行信証』を読了

* 三世一切の諸仏

* 華厳経入法界品を読了

* このページの文を読み直してみる

* 『華厳経』の女神

* 華厳経

* 自分のあたまで考えること

* 「空」を説くこと

* 変わる時代国立国会図書館のデータベース が公開されたが、検索できる情報量が以前の50倍になり、ほぼすべての学術雑誌や博士論文等が、本登録すればパソコンで見られるようになっている。海外に遅れまいとして、国が労力をかけた成果であろう。ChatGPT 」であろうか?

* 解釈の多様性

* 翻訳は日本語として意味が理解できなければ意味がない

* 肉身の仏陀に執着することの愚かさ

* 「さる先生」の話このような「声明」が掲載された。

* 難しい漢語

* 生物に対する慈悲

* 生物の定義

* 『廻諍論』の翻訳公開

* シャンカラ先生

* インド哲学一般と仏教の間の論争

* 素質に手を加えない

* チベット仏教への警告VIDEO

* 純粋に仏教を学びたかった

* 宗教体験は自分のこころが作ったもの

* 全知全能の人間は存在しない

* チベット語は難解か文法書 がダウンロードできるが、これはインターネットで入手できる、ほぼ唯一の日本語による文法書ではないだろうか?

* チベット仏教の顕教

* ナーガールジュナの本意

* 『廻諍論(Vigrahavyāvartanī)』について

* 宗教と現代

* ありのままの世界

* 仏教は文字を否定しているのではない

* アーラヤ識は心理学の「無意識」とはちがう

* 智慧

* 慈悲

* 戯論(prapañca,spros pa)

* 三昧至上主義がまずい理由

* 仏教の伝わった地域によって解釈が違うのは当たり前である

* チベット仏教の問題点

* 日本でチベット仏教の印象が良くないのはしかたない

* 仏教哲学

* 空とはこの世界の法則の事である

* 正確な知識

* 仏法は現実の観察から出発している

* チベット語

* 誤解を訂正

* 中国語が科学的言語であるはずがない

* とんでもないものに取り掛かってしまったものだ

* ジュニャーナ・ガルバとシャーンタラクシタの見解の相違

* 『中観荘厳論』と『大日経』

* ことばで表せない世界を生きる者として、全ての存在は平等である

* 全ては縁起している

* 般若心経を読むときに注意するべきこと

「空」というのは、決して「無い、存在しない、ゼロ、NULL」のことではありません。それは、目の前に見えるものごとの働きや、いろいろなこころの働きなどに対し、「概念、言葉、頭の中で作っている思い」のフィルターを取り除いて、「直に」向かい合うことに他なりません。それを『般若心経』というお経は、文字を使って仮に示しているのです。

(難しい話をすると、「空」というのは、現象は「自性(それ自身で存在している、固定的で不変化な存在、例えば唯一神とかの類)によって成立しているのではなく、原因と条件によって(例えば植物の種が"原因"となり、水、肥料、太陽などの"条件"があることによって、木が成長し、そして種があるように)成立している」という意味です。これを「縁起」というのですが、これは「空」の別名であり、全く同じ意味です。「空=縁起」です。何らかの「概念」が先にあり、それによって現象があるのではないのです。現象は「概念があろうが無かろうが」存在するでしょう。縁起しており、本来なら名前を付けられない現象を見ている人間が「概念」で印を付けて、現象を固定的に見てしまうところに問題があります。)

「無い」と言っているのは、「概念」が無い、と言っているのです。決して「現象」が無い、といっているのではありません!(ここを誤解している人がほとんどでしょう)。ですから、般若心経の中で「無い」と言われている、五蘊、十二処、十八界や四諦、十二支縁起などの「指し示している現象」は、「無い」のではありません。「無い」のは概念の自性です。

したがって、それは普通に「存在していない」こととは違います。「ある」という名前をつけない前の、「存在」です。もちろんそれは、目の前に生き生きと存在しています。

『般若心経』は、けっして「仏の教え」を否定しているわけでは無く、「仏の教え」を自分の頭が考え出した夢や幻のような「言葉」で解釈するな!と言っているのです。「仏の教え」を頭で解釈するなら、それは「仏の教え」を誤解することになります。

たしかに仏は「文字」「言葉」を使って、法を説かれます。だがそれは、「月を指差す指」であり「月そのもの」ではありえません。だからといって、言葉でそれを示さないと、煩悩に覆われた人間は、どこに月があるのかがわからない。「空」の真実を、本質的に幻のような言葉で教えられたのが「経典」です。これは『中論』では中道そのものと捉えられてもいます。非常に重要なものです。本当は文字で表現できないものを、幻のような言葉で「仮に」示すのが仏教である、と言っても間違いではありません。

しかしながら「仮」であるものを、概念的に理解するだけでは、仏の示されたこの世の現実を誤解してしまうのは、明らかでしょう。そこに教えを「実践する」世界が開けてきます。仏の言葉が、ほんとうはこのようなことを示していたのか、という体験は、体験者にしか体験できません。それは、概念でどれだけ丁寧に解説しても、体験そのものには至らないことから理解できるでしょう。体験そのものに至るための思考、分析、学習は必要ではありますが。しかし伝統によっては必要で無い、とする流れもあります。インドでは言葉や論理によって、この世が実体ないままに現れている、という結論を導き出す方法の比重が非常に重いですが、中国では直感的に体験に至る、という方法を取りました。私はそれらの違いは「地域的な差異」によって生じているものである、と思います。したがって、「どちらが正しいか」ということは断定しません。仏教が伝わった地域の、それぞれの考え方の違いにすぎないと思っています。

以上のようなことから明らかなように、「空」の教えは全てを否定する「ニヒリズム」や「虚無思想」とは全く違うものです。

全ての存在が「空」であるからこそ、この世界は素晴らしく、存在しているのです。

だから「社会のルール」はもちろんのこと、ものごとの筋道や道理が否定されるはずもありません。むしろそれこそが、「仏の教え」という「言葉」が指し示しているもの、そのものです。それがどうして存在しないでしょうか? 決して破壊されるものではありません。

以上のように理解してください。

* チベット仏教を政治問題に結び付けてはいけない

* 中国仏教で「本覚思想」が生み出されたわけ

* 1、0で割り切って生きるのは疲れる

*インド論理学は、乗り越えられなければならない

*帰謬、帰謬還元法、反所証拒斥論証ない 。(PeM) 小前提:「全てのS」は、Mである。(SaM) 結論:ゆえに(∴)、「全てのS」は、Pでは ない 。(SeP)

* サーンキャ哲学と後期大乗仏教

* 原因があって、結果がある

*運動は常に存在する

『中論』は詭弁か?

* 一切法無自性の論証

* 四つの真実

*本質を見抜く目

* 神秘体験に意味はあるか?

* 現代における宗教はどうあるべきか

* 人間は「存在する」「存在しない」以外は認識できない

*2種類の”無知”について

* 縁起と空が同時に現れるありかた

* 概念的活動が苦しみの元である

* 問題解決能力問題解決能力を上げるための3つのド基本

問題解決のコツは

* 『大乗起信論』について大竹晋、『大乗起信論成立問題の研究ー大乗起信論は漢文仏教文献からのパッチワークー』 )

* すばらしい言葉

*鳩摩羅什と玄奘三蔵はなぜ「自性」を訳さなかったか?照見五蘊皆空 。(五蘊が皆空であると照らし見た)性 」となるはずであるが、実際にはなっていない。

*『般若心経』は「マントラ」(呪文)なのか? 阿 理生「Prajñāpāramitā-hṛdaya(『般若心経』)の問題点」(『印度学仏教学研究』56−2)によると、 般若波羅蜜多=マントラと見る見解は、梵文原典や、敦煌本チベット訳小本の『般若心経』を読むと無理があるようだ(チベット訳の場合は「真実であって、虚偽ではないから‥般若波羅蜜多の真言が説かれる」という意味になる。チベット語で助字「'i」は属格を表し、「〜の」「〜にとって」あるいは与格的に「〜のために」「〜に対しての」の意味で使われる。いずれにせよ、「真実」の主語は、ここで5つに分けて特徴が説明される「真言」である。漢訳の「是大神呪‥」では、「是」の前が主語になる可能性があるので、「般若波羅蜜多」そのものが主語になり、これが「呪(真言)」である、という解釈が成り立つ可能性もある。)de bas na shes rab kyi pha rol to phin pa chen po'i snangs/ 「上山大峻「敦煌出土のチベット訳般若心経」(『印度学仏教学研究』26),pp73-77.参照」 《翻譯名義集》卷1 :「唐奘法師論五種不翻。一祕密故。如陀羅尼。二含多義故。如薄伽梵具六義。三此無故。如閻淨樹。中夏實無此木。四順古故。如阿耨菩提。非不可翻。而摩騰以來常存梵音。五生善故。如般若尊重智慧輕淺」(CBETA,

T54, no. 2131, p. 1055a13-18) 『般若心経』には漢字に音訳(サンスクリットの音読みを漢字に写したもの)が存在 し、敦煌文献として出土している。私も、チベット語訳『般若心経』大本の日本語訳をこのホームページに載せてみた。膨大な般若経の教えの、爪の先ほども理解していないと思うが、読んでいただければ幸いである。

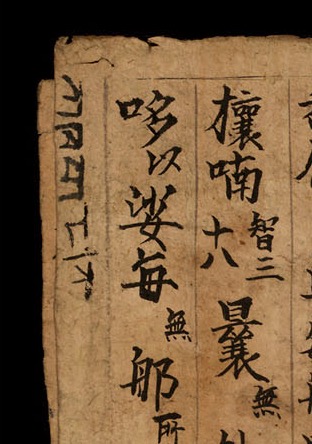

*敦煌出土 唐音訳 『般若心経』S.5648について(チベット文字の「ka kha ga nga」という文字が読み取れる。) 觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵 本不潤色 」と記され、「潤色されていない」と読める。『大正新修大蔵経』が底本としたS.700は、IDPのサイトでは現在確認できないので何とも言えないが、おそらく「空」の一文字が抜けているのであろう。《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》:「梵本般若波羅蜜多心經觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵本不潤色」(CBETA, T08, no. 256, p. 851b18-21) (敦煌本S.5648では、「不空閠(潤)色」の文字が読める。)

* 「無念」とは

* チベットと禅

* 仏教を理解するのになぜ「論理」や「言葉」が必要なのか

* 仏教論理学(ダルマキールティ)の概要を知るには「タルカバーシャー」の英訳(梶山訳.1966) が簡単に読める。『論理のことば』 )し、長く読まれてきた。

* 自然とは?

*昔の仏教の聖人たちが現代社会を見たら

*真実そのものを表す言葉

*月をゆびさす指

*勝義(真実そのもの)を表す言葉は存在しない

*思弁と現実

* 「原因は菩提の心である。根は大慈悲である。完全なるものは巧みな手段である」

* 過去と現在の差異

* つながり

* ダライ・ラマの『中論』講義 ダライ・ラマの『中論』講義

をじっくり読み直してみる。この本は三年ほど前に買って、さっと目を通したのだが、チベットにおける『中論』がどのように解釈されているのかがよくわかるので、良い本だ。

* 仏典を読んでみよう

* 時空を超えて

* ちびしかくちゃん

* 歴史と教訓

* 「特別な体験」を求める必要は無い

* 当たり前のことの大切さ

*日本仏教のすすめ

* 「仏教学」の学び方、「宗教学」批判

”縁起”について

*仏教は哲学ではない

*「研究」とは何か

*オウム真理教の事件が起こった時

*インド仏教の歴史

*「現実」をよく観察する

*仏教における帰謬論証と自立論証

*コトバを使う限りは、コトバの持つルールを無視することはできない。

*この世界の道理は、コトバの世界を離れたところにあるのであろうか?

*目の前に見えている「現象」が真実なのか?

*「戯論」(prapañca)をやめる

*ここにアップした論文について

*ここに書いてあるもののソースのコピー、引用は、好きなだけやって下さい。

*欧米のインド仏教の研究レベルはすごいです

*おすすめの本

インド論理学が初めて、という方におすすめです。ただし、西洋論理学と比較している部分は、必ずしも正しいとは言えません。そもそも「インドに論理学があるのかどうか」ということが議論されていたこともあるのですから。

この本が素晴らしいのは、これだけ古い本にも関わらす、「訳が分かりやすい」(内容は超難しいですが)ということです。ツォンカパの『道次第広論』の観の章の完訳なのですが、およそチベット仏教をやろうとする人は、必ず読むべきです。インド後期の仏教の研究のためには、ツォンカパはさけて通れない道です。

インド論理学の論文集です。最近再販された様ですね。インド論理学を知りたい人向けですが、かなり専門的かも。